未来是否会出现类似树木般具有吸收碳功能的“活材料”,其效率是否可能超越树木?这种设想似乎让人难以置信,但事实上,已有科研成果为这一设想提供了证据。现在,让我们一起揭开这个神秘的面纱

双重“吃”碳模式

传统上,生物固定碳素主要依赖植物或微生物的生长过程,将大气中的二氧化碳转化为它们自身的有机成分。但是,当这些生物死亡并开始分解时,碳元素又会重新回到大气中。与此情形不同,所谓的“活材料”具备两种不同的固碳功能。蓝细菌利用光合作用,一方面将二氧化碳转化为生物质,实现了有机碳的固定;同时,它还能调节周围环境的化学性质,促进碳酸钙等矿物质的生成,从而推动矿物碳的固定。这些矿物质就如同一个“碳的保险库”。

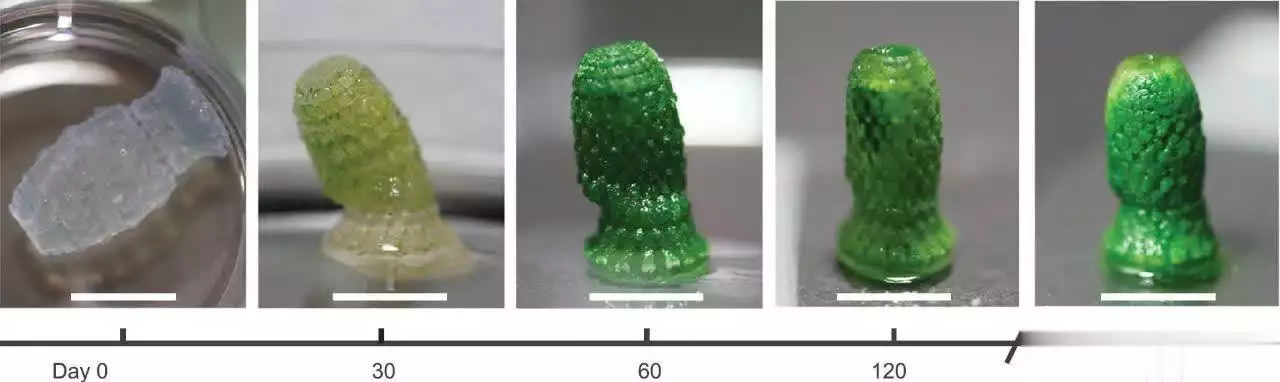

卓越固碳效率

实验结果显示,该材料在400天内持续吸收碳,每克材料能吸收约26毫克的二氧化碳,其固碳效果显著优于众多生物固碳技术,且与再生混凝土的化学矿化能力相匹敌。此外,矿物质增强了材料的强度,使得原本较软的水凝胶结构得以被蓝细菌逐渐强化。基于此,这种材料有望未来在建筑材料领域得到直接应用。

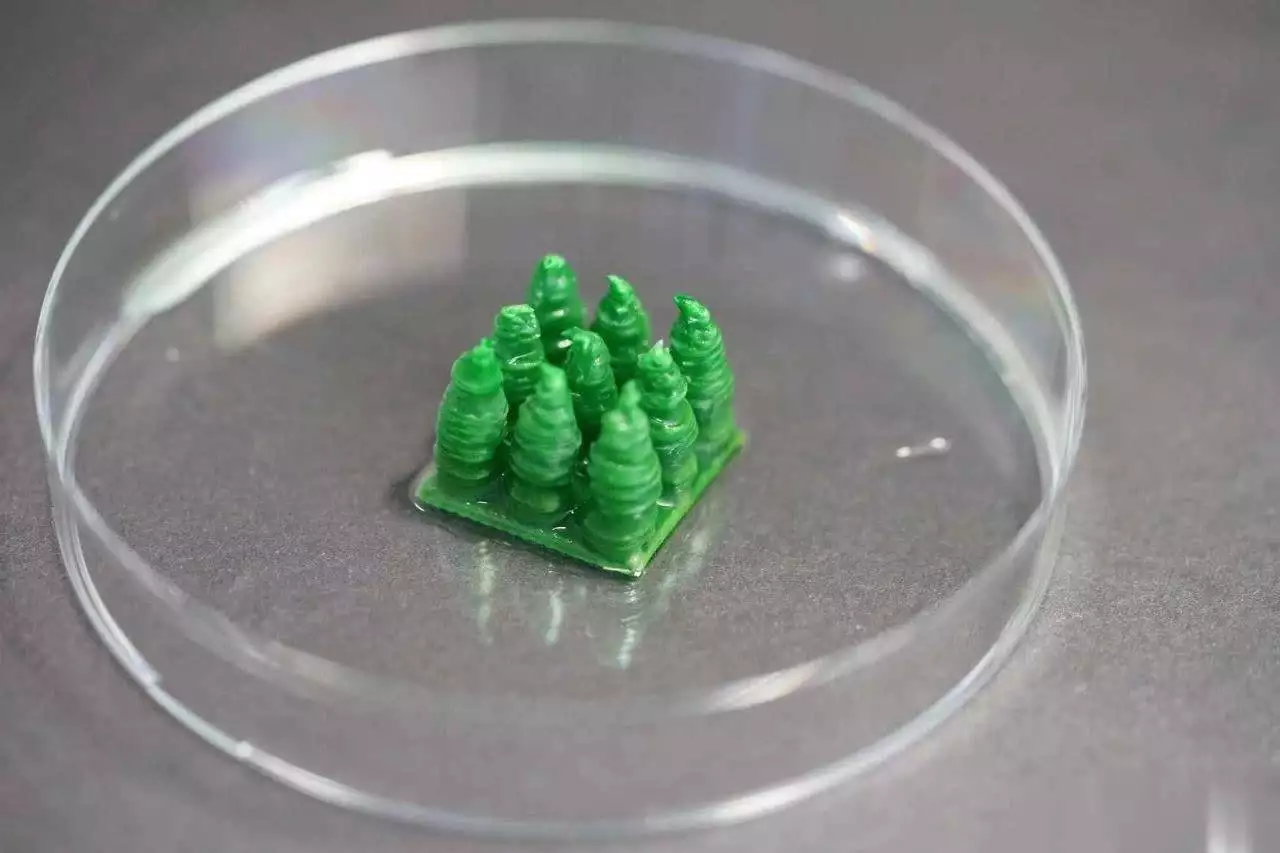

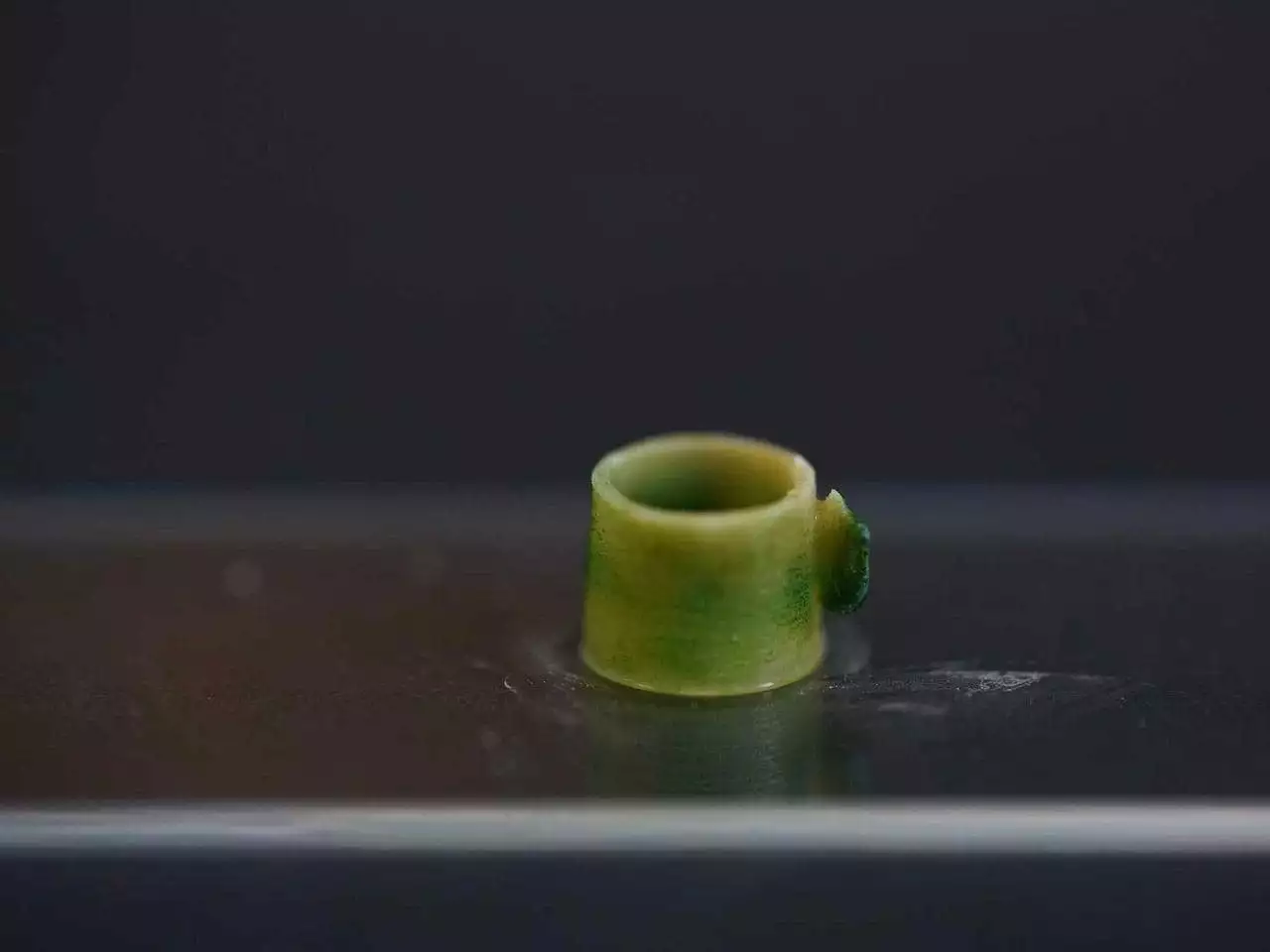

宜居“家”水凝胶

蓝细菌之所以存活且运作高效,关键在于其生存环境——水凝胶。这种水凝胶含水量丰富,由相互连接的聚合物组成。它能让光线、二氧化碳、水和营养物质自由流通,从而使细菌在材料中均匀分布。通过3D打印技术,研究人员优化了水凝胶的构造,因此,蓝细菌的存活期得到了增加,而且它们的工作效率也有所提高,最终在材料中持续工作了超过一年的时间。

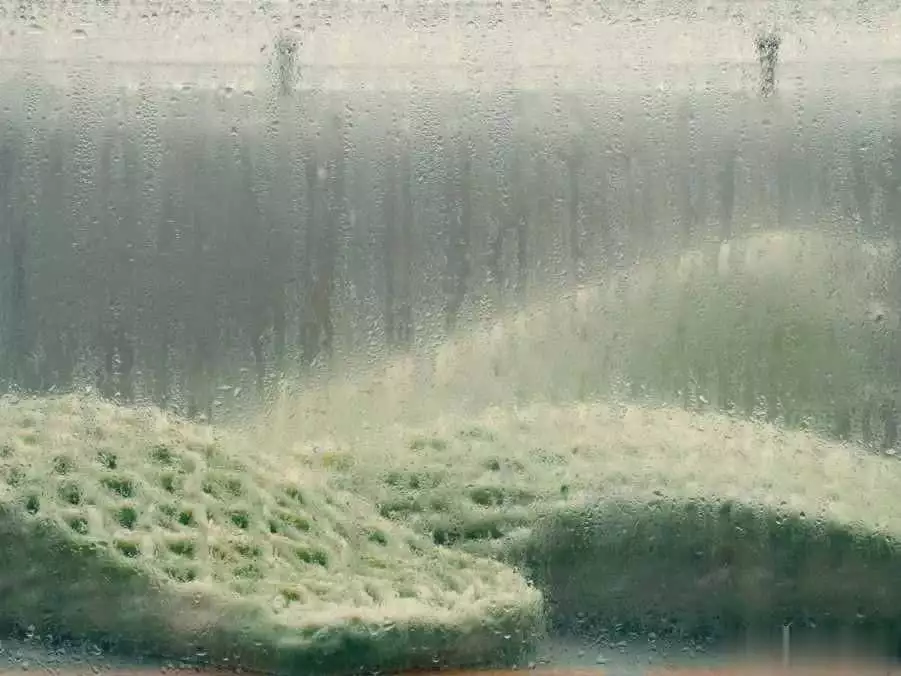

展览中的应用

在威尼斯建筑双年展的加拿大展区,一个研究团队运用3D打印技术,制作了一个三米高的“树桩”模型。这些“树桩”内部填充了蓝细菌,每年能吸收大约18公斤的二氧化碳,其吸收能力与一棵20岁的松树相当。为了确保这些“树桩”中的生物能在宜人的环境中生活,研究团队每日都会对气温和湿度进行观测与调节,这一举措贯穿了整个展览期。在米兰举办的第24届三年展上,名为“达芙妮的皮肤”的展品,借助微生物的作用,产生了深绿色的“铜绿”,将原本的朽败物质,巧妙地转变成了环保的成分。

广阔应用展望

该材料目前还在实验阶段,不过科学家们已经开始对其可能的应用前景进行设想。如果将这种被称作“活材料”的物质涂覆在建筑物的外墙上,它就能在建筑物的整个使用期间不断吸收二氧化碳。展望未来,我们或许会看到众多“人工树”的涌现,它们将以低能耗的形式助力地球减少碳排放。这或许将推动“呼吸式建筑”向“固碳型城市”的转型。

未来潜力探讨

这种被称为“活材料”的物质蕴含着巨大的发展前景,不仅在科研领域大放异彩,而且在实际展览中也充分展现了其独特的吸引力。随着技术的不断进步与完善,它有望为地球的减碳事业注入新的活力。你是否想过,这种“活材料”在将来还有哪些潜在的应用领域?欢迎在评论区留下你的想法,同时也不妨为这篇文章点赞或转发。

暂无评论

发表评论